こんにちは、ふうかです。

ようやく空気にも秋が感じられ、少しずつ木々が紅葉をはじめた快晴の日、高校生たちのボードゲーム選手権大会が開催されました。

取材に行ってきましたので、今回は大会の様子をお伝えします。

大会概要

第48回東京都高等学校文化祭ボードゲーム部門中央大会

(2025年度第8回東京都高等学校ボードゲーム選手権大会)

開催日時:2025年11月2日(日)

開催時間:9:30~17:30

開催場所:武蔵高等学校中学校視聴覚室

主催:東京都高等学校ボードゲーム連盟

https://sites.google.com/view/highschoolboardgametokyo

参加校:

正則学園高等学校

中央大学杉並高校

日本学園中学校・高等学校

一ツ葉高等学校立川キャンパス

朋優学院高等学校

武蔵高等学校中学校

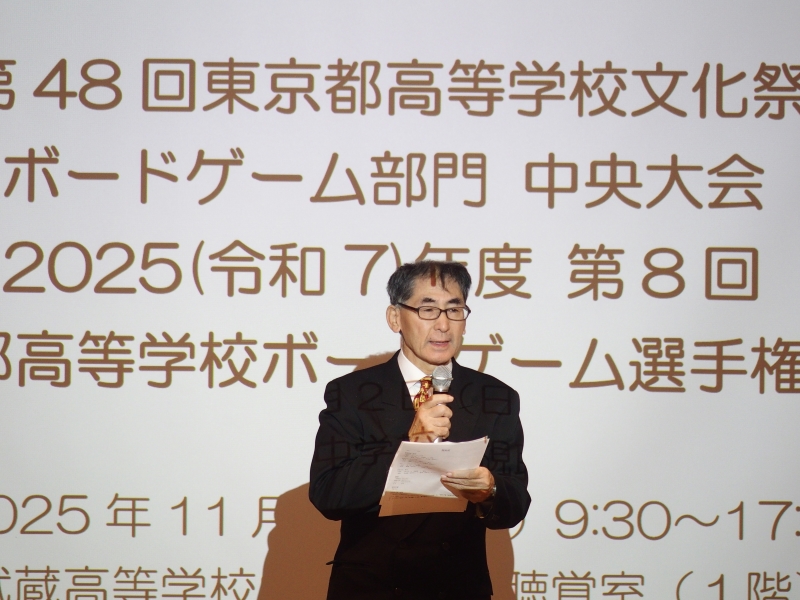

開会式

草場先生の開会宣言と共に、開会式がはじまりました。

まずは前回優勝の武蔵Aチームから優勝杯の返還です。

続いて各チームの紹介があり、会長挨拶へと進行していきます。

会長の生田先生からは、高文連に加盟したことでボードゲームの大会は囲碁や将棋の大会と同等であること。他流大会は実力が試される機会であり、団体戦とはいえ個人の力を駆使して勝利を目指すこと。そして大会をスムーズに進行する上で協力してくれるスタッフたちに尊敬と感謝の念をもつというお話がありました。

選手宣誓が終われば大会連絡と会場諸注意です。

今大会ではモノポリー担当の工藤先生がお休みなので、草場先生が担当されることを筆頭に、各ゲームの細かい説明がありました。

競技開始!

いよいよ競技開始です。

各校の生徒たちが、自分が出場する卓へと一斉に動き出します。

生徒たちが競う種目は、モノポリー、カタン、カルカソンヌの3種目。

モノポリーとカタンが午前午後共に2試合ずつ、カルカソンヌは2人対戦なので午前中に予選3回、午後は予選2回と順位戦2回です。

それぞれの様子は画像でお伝えします。

<モノポリー部門>

午前中は集中しすぎているためか、床に紙幣が落ちていることが数回ありました。本来は競技中に声をかけるべきではないのはわかっていましたが、1$が勝敗を分けることもあるモノポリーです。声をかけさせていただきました。

<カタン部門>

同時に進行していても、それぞれの盤面は大きく違っていました。道がほとんどないにも関らず、圧倒的な得点差で決着している卓もあり興味深かったです。

<カルカソンヌ部門>

競技中は得点差が大きく開くことが少なく、完成していない城の得点で決着することが多く感じました。

各競技の集計が終わるたびアナウンスがあり、選手たちは結果がどうなっているのかチェックします。チーム戦なので、次の競技に向けての現状把握は重要です。

結果発表と閉会式

スムーズな進行により、予定より早めに競技終了となりました。

通常であれば閉会式後に会場内の片付けをしますが、余剰時間を生かして先に片付けます。

会場になった武蔵の生徒の指示で、各校が協力して元通りにしました。

会場が整えば、いよいよ結果発表です。

<モノポリー部門>

1位 中大杉並B

2位 武蔵A

3位 日本学園A

<カタン部門>

1位 武蔵A

2位 中大杉並B

3位 中大杉並A

<カルカソンヌ部門>

1位 中大杉並A

2位 朋優B

3位 中大杉並B

<総合>

1位 中大杉並B(37pt)

2位 武蔵A(36pt)

3位 中大杉並A(30pt)

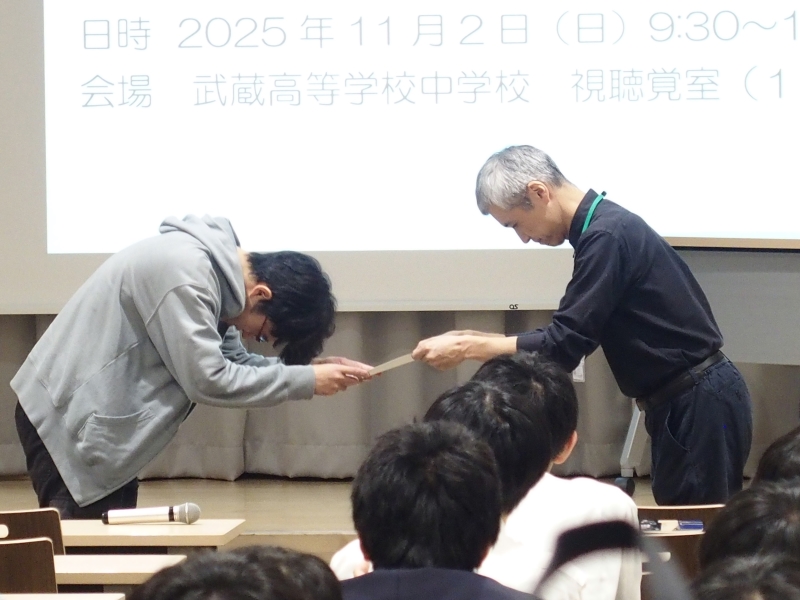

大きな拍手と共に優勝杯が中大杉並Bチームへと授与されました。

続いて、先生方による講評です。

草場先生によるモノポリーの講評では、熱戦に続く熱戦でとてもスリリングであり、ほぼモノポリー勝ち。普段であれば少しずつやり合い、拡大再生産のような展開になるところ、今回は突き抜ける展開が多かった。純粋な感想として、戦いを楽しんだということでした。

岡崎先生によるカタンの講評では、時間が早めに終わる試合が多く、技術力の底上げ、基礎など練習の成果が出ていた。場が見えていることで交渉の結果勝ちを手に入れたり、自分が勝っているように見せないというレベルの高さ。試合が終わった選手に疲れが見えたことで、それだけ本気で戦ったのは素晴らしいということでした。

生田先生によるカルカソンヌの講評では、とてもエキサイティングで良い試合だった。特に上位卓4人は、基本的なルールに留まらず上乗せされた知識があり、お互いに切磋琢磨していた。手さばきやコール、チェスクロックを押す所作が落ち着いていたことに成長を感じた。タイルの把握、タイムコントロールが出来ていたか、盤面を良く見ているか、さらに成長してほしいということでした。

続いて生田先生による全体の講評では、団体戦はチームワーク、知らないうち回しや相場観を情報共有することで、人として成長のポイントをつかめたら良い。全体的に囲碁や将棋に引けを取らない熱戦でした。

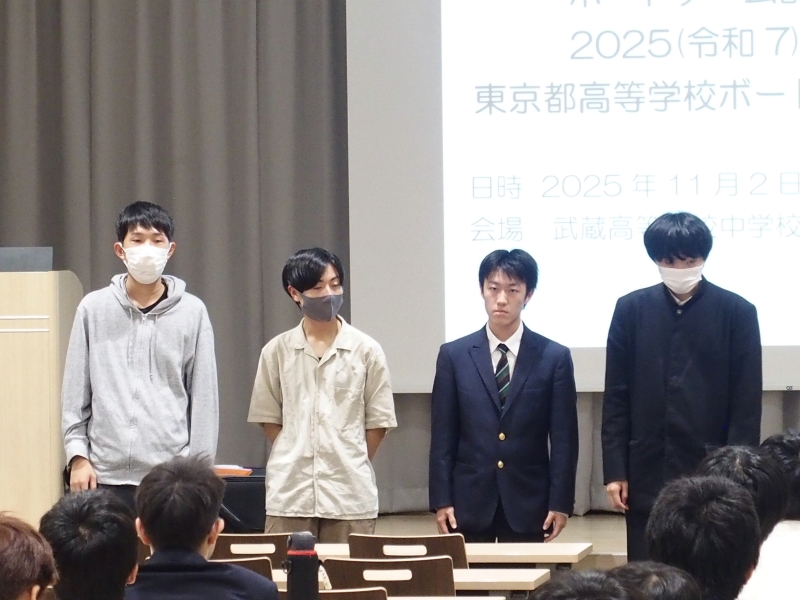

最後にサポートしてくれたスタッフ4人に感謝を込めて拍手を送り、褒章が授与されました。

重要な連絡事項として、次回の大会から使用するモノポリーが変わります。これまで使用していたアトランティックシティ版から日本版に変更になるということでした。

草場先生の閉会宣言と共に、今回も無事に選手権大会が終了しました。

おわりに

毎年開催される選手権大会ですが、その年によって空気感が違います。学生生活は3年間なので、毎年選手が入れ替わるため当然のことです。

今年は8月にグランプリが開催された影響か、競技合間のひりついた緊張感が少なかったように感じました。個人で競う大会とチームで競う大会の違いでしょうか。競うのは個人であっても結果を相談できるメンバーがいるということは、安心感が違うのかもしれません。結果を共に一喜一憂できる仲間がいること、それが選手権大会の良さですね。

余談ですが、会場となった武蔵といえば自然溢れる学校であり、私の中では何といってもヤギです。今年もヤギは元気に葉を食べていました。

同日、大学では白雉祭が開催されていたため、建物の扉を開けると賑やかで良い香りが漂っていました。

移動動物園があったので競技の合間にこっそり見学しましたが、子供たちだけではなく大人たちも大勢いて、とても賑わっていました。

大会が終わる頃には外はすでに暗く、吹く風の冷たさに冬が近付いてきているのを肌で感じます。

次に生徒たちと会うのは春の交流大会。新しい部員が加入し、また違った大会の様子を見せてくれることでしょう。